基于底泥洗脱的水体内源治理暨生态恢复技术与实践兼议厂、网、河系统解决方案

2020-12-07 来自: 安徽雷克环境科技有限公司 浏览次数:189

近日,为加强水环境治理与水生态修复领域新技术成果交流,推广实用技术成果,提升行业支撑能力。由水利部科技推广中心组织召开的水环境治理及水生态修复技术成果交流研讨会在海南海口举行。

来自长江水利委员会长江科学院、长江勘测规划设计研究院有限责任公司、珠江水利委员会珠江水利科学研究院、水利部牧区水利科学研究所、北京金河水务有限公司等单位的水环境治理与生态修复领域相关专家、技术支持单位及相关代表共聚一堂,深入交流水环境与水生态治理 技术路线、有效做法和优良案例。安徽雷克环境科技有限公司董事长吴敬东在本次会议上作题为“基于底泥洗脱的水体内源治理暨生态恢复技术与实践——兼议厂、网、河系统解决方案”主题报告,再推水环境治理新技术新理念——底泥洗脱技术,并详细介绍了该技术在北戴河国家湿地公园、北京凉水河、青岛胶州桃源河、安徽池州百荷公园等地的成功应用,这也是雷克环境底泥洗脱技术继2020年城市水环境大会、中国城镇供水排水协会城镇水环境委员会2020年技术交流研讨会后的再次亮相。

雷克环境董事长吴敬东作主题报告

“ 基于底泥洗脱的水体内源治理暨生态恢复技术与实践——兼议厂、网、河系统解决方案”主题报告

雷克环境通过近几年“底泥洗脱技术”在北戴河国家湿地公园、北京凉水河、青岛胶州桃源河等地的工程运用与实践,得出了“问渠哪得清如许,唯有植物复氧来!"的重要启示。水环境治理的目标与任务是:在控制外源污染、实现清水入河的基础上,着力去除底泥有机质和水体悬浮物,构建稳定的泥-水界面,满足沉水植物生长的光照要求和基质条件,促进藻型浊水稳态向草型清水稳态转变,逐步实现以太阳能为驱动力的生态完整性修复。为了实现这一目标,必定掌握内源污染分布规律和释放特点。

内源污染主要是底泥有机质和水体悬浮态有机“云团"。一般情况下,河道底泥有机质占比10%左右,重污染河段有机质占比可达20%以上。底泥沉积物中,有机质多以包膜形式包被在矿质土粒外层,形成结构较为稳定的有机/无机复合体。水体和底泥有机质在需氧、兼氧、厌氧微生物作用下发酵、分解,致使水体产生厌氧、黑臭。

雷克环境底泥洗脱技术

针对内源污染分布规律和释放特点研发的底泥洗脱技术是消除内源污染、改善水体生境、促进生态恢复的重要基础性技术。该技术通过物理扰动在泥/水界面产生湍流,使胶体沉积物翻滚、碰撞、摩擦,无机颗粒重力沉降、原位覆盖,粒径较小的胶体级污染物随水泵出,经絮凝沉淀后压滤外运,絮凝分离后的清水回流河道。底泥洗脱可使水体透明度不断提高,较大粒径的无机泥沙覆盖河床,从而构建稳定、清晰的泥/水界面,满足沉水植物萌发、生长的光照要求和基质条件,改善水体生境,促进生态恢复。

该技术创新点之一是在较短时间内迅速消除底泥厌氧上泛和水体黑臭;二是有效清除底泥有机质和水体悬浮物;三是改善水体生境,促进沉水植物萌发、生长。

底泥洗脱技术主要应用场景一是内源外源并进时,可在实施外源控制工程的同时,开展以底泥洗脱为主要措施的内源治理;二是在外源控制推进较慢的水体,可通过底泥洗脱迅速清除历年累积的内源污染,消除黑臭,改善水质。

该技术是对"厂、网一体化"治水模式的延伸和发展,使污水处理达标排放后通过河道生态消解持续、稳定地改善水质,形成“厂、网、河"系统解决方案,在北戴河国家湿地公园、北京凉水河、青岛胶州桃源河、池州百荷公园等诸多案例中得以成功应用。

结语

1、水环境治理最终目标是实现水体生态转型。

2、生态转型重要的标志是恢复沉水植被。

3、恢复沉水植被基本的要求是改善水体生境。

4、改善水体生境关键的环节是提高透明度和清除有机质。

运用底泥洗脱技术研发的底泥洗脱机

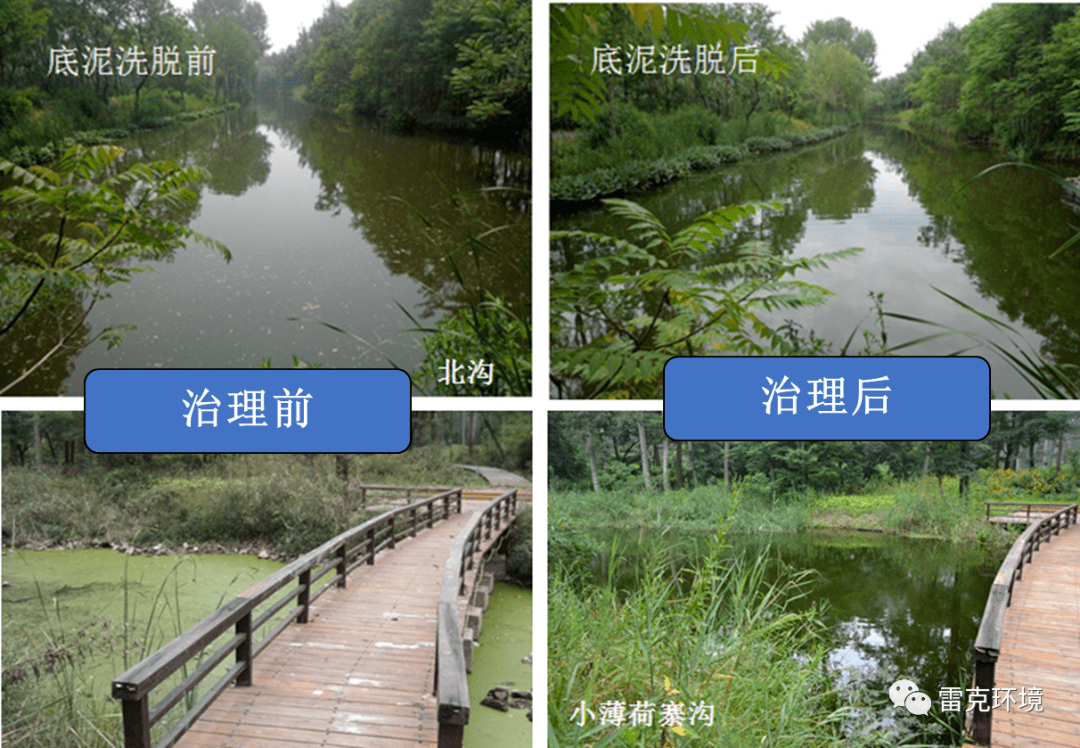

河北北戴河国家湿地公园治理前后对比

北京凉水河治理后沉水植物生长茂盛

青岛胶州桃源河治理后效果图

池州百荷公园治理后实拍

上海小涞港治理后成效

下午,各位与会专家、领导还参观了“黑臭水体综合治理技术推广(海口)示范基地”——鸭尾溪湿地公园和水利超前实用技术现场——美舍河凤翔湿地公园。

“黑臭水体综合治理技术推广(海口)示范基地”——鸭尾溪湿地公园

鸭尾溪湿地公园治理成效

参观水利超前实用技术现场——美舍河凤翔湿地公园