深化EOD模式应用全景解读|中国环境科学研究院陈胜、杨海超等:EOD模式中生态环境问题识别与工程措施选择

2025-03-17 来自: 安徽雷克环境科技有限公司 浏览次数:257

习总书记指出,要正确把握生态环境保护和经济发展的关系,探索协同推进生态优先和绿色发展新路子。生态环境导向的开发(EOD)模式通过生态环境治理项目改善生态环境质量,提升发展品质,推动生态优势转化为产业发展优势,实现产业的增值溢价,是践行“绿水青山就是金山银山”理念、加强生态环保投融资、推进生态产品价值实现、支撑深入打好污染防治攻坚战和生态文明建设的重要探索。

2025年是“十四五”规划收官之年,也是“十五五”规划的谋篇布局之年,在持续推动生态文明建设的大背景下,EOD模式作为实现生态产品价值的有效路径,其重要性日益凸显。

面对新形势新任务,本刊在生态环境部科技与财务司的指导下,联合生态环境部环境规划院EOD创新中心,围绕EOD模式创新整体思路、理论基础、实施机制、金融支持、地方特色实践等热点议题,邀请中国工程院院士王金南,党校教授李宏伟以及清华大学、浙江大学、中国人民银行金融研究所、开发银行、中国农业发展银行总行、绿色发展基金股份有限公司、中国环境科学研究院、中国城市规划设计研究院、E20研究院等单位研究EOD模式创新的专家学者、研究人员等撰文,策划推出主题为“创新EOD模式 助力美丽中国建设”的专刊系列文章,全景式解读EOD模式创新与应用,以飨读者。

杂志展示

【摘要】:生态环境导向的开发(EOD)模式践行了“绿水青山就是金山银山”理念。生态环境治理是EOD模式实施的前提和基本出发点,能否有效识别突出生态环境问题成为EOD项目谋划成功与否的关键。本文阐述突出生态环境问题识别的重大意义,划分生态环境问题的基本类别,建立突出生态环境问题的识别与诊断方法,给出科学合理选择工程措施的建议,来平衡生态环境治理和产业开发之间的动态关系,提升生态环境治理的有效性,拓展产业发展的空间。

【关键词】EOD模式;生态环境治理;环境问题识别;突出生态环境问题

“十四五”时期,为解除生态环境治理资金投入不足的难题,创新拓展生态产品价值实现路径,支撑深入打好污染防治攻坚战,生态环境部联合有关部委印发了《生态环境导向的开发(EOD)项目实施导则(试行)》。EOD模式将生态环境治理与产业开发项目有效融合并由一个市场主体投资建设运营,统筹区域生态环境问题治理和关联产业融合发展,实现关联产业增值反哺生态环境治理,既减少政府财政资金的投入,又推动绿色产业的发展,真正地将生态环境的高颜值转化为经济发展的高价值。但是,关联产业收益的有限性以及回报周期的长期性制约着反哺生态环境治理投入的比例。因此,需要将有效识别出突出性和关联性强的生态环境问题作为EOD项目中生态环境治理子项目的首要任务,保障EOD项目谋划阶段与落地阶段适配,最终在生态效益和经济效益两方面实现互利共赢。

识别生态环境问题的意义

有利于靶向治理

有效识别突出生态环境问题,诊断问题成因,有利于部署生态环境治理措施,提高生态环境治理与保护的效率。例如,从片区、区域、流域等角度识别突出生态环境问题,制定从问题分类、问题识别、问题诊断到目标设定的生态环境治理路径,编制科学的EOD项目实施方案,真正做到靶向发力、有效施策,从而有效解决环境问题。

有利于链接关联产业

有效识别突出生态环境问题,有利于明确治理目标和空间范围,有利于评估治理后的生态环境效益辐射范围,可以从空间邻近和产业链上下游关系上筛选出关联性强的产业。例如,对于河流污染治理,可以考虑布局需水、临水、亲水类产业项目作为关联产业项目;又如城区土壤修复,可以考虑布局科创、文创等人才密集型产业。

有利于控制投资成本

有效识别突出生态环境问题,有利于优化EOD项目环境治理与产业开发投资占比,可以有效降低生态环境治理投入需求、项目整体成本以及融资额度和金融风险,使成本与收益的净现金流更加健康,产业发展的经济效益反哺生态环境治理的效果会更加明显,从而实现生态环境与关联产业深度融合、可持续发展。例如,控制生态环境治理项目投入占EOD项目总投资比例为20%左右,将有利于实现以县(区)政府为主体申报的EOD项目总投资控制在15亿元左右,以市级政府申报的EOD项目总投资控制在25亿元左右,降低了项目整体的融资难度和融资成本,更有利于初步形成科学的生态环境底色提升—产业发展基础增益—产业收益反哺体系。

有利于凝聚社会共识

有效识别突出生态环境问题,有利于社会各界积极参与生态环境保护行动。通过明确环境问题的具体表现和广泛影响,有效激发政府协调、企业参与、公众监督,让全社会关注环境问题。政府、企业、公众、环境社会组织等都可以根据有效识别的环境问题,采取针对性的措施,共同参与到环境保护中来,形成全民讨论环境、关心环境、融入环境的新格局。

突出生态环境问题的识别

根据“治理和保护并重”的原则,以靶向发力、链接关联产业、控制投资成本、凝聚社会共识为目标,以实现显著生态环境效益和产业经济效益有机统一为约束条件,以突出公益性、突出紧迫性和突出关联性作为生态环境问题识别导向,本文从生态环境问题产生时间顺序层面将生态环境问题分为污染治理类生态环境问题、风险预防类生态环境问题和潜在改善类生态环境问题三大类。

生态环境问题识别导向

①突出公益性。政府和企业的事权要分离,属于政府事权的突出生态环境问题才可纳入EOD项目。因此,生态环境治理项目按EOD项目准入条件可以分为生态环境治理正面清单和生态环境治理负面清单。生态环境治理正面清单属于政府事权,主要包括流域水生态环境综合治理、湖库水生态环境保护修复、水源涵养区保护、饮用水水源地保护、入河排污口整治及规范化建设、农村环境综合整治、农业面源污染治理、近岸海域环境整治、无主的历史留存矿山修复、减污降碳协同增效工程等。生态环境治理负面清单属于企业事权,主要包括企业责任范围内的矿山治理、土壤和地下水污染防控与修复、“三同时”环保设施建设等。城镇污水和垃圾处理依靠自身运营实现自平衡难度较大,对政府财政资金补贴依赖较高。为了确保不依靠政府资金投入实现项目自平衡的目标,已明确不再将此类项目纳入EOD模式实施。

②突出紧迫性。生态环境问题应优先聚焦高度重视以及人民群众关心的具有紧迫性的生态环境问题,这不仅关乎当前发展的方略,也将影响人民未来生活。生态环境问题的识别应与地方制定的专项规划、战略规划、行动方案等紧密衔接。《“十四五”土壤、地下水和农村生态环境保护规划》《重要生态系统保护与修复重大工程总体规划(2021—2035)》《“十四五”流域水环境综合治理规划》等专项规划,对区域流域生态环境改善、生态系统保护、环境风险防控等提出了优先保护、有效治理的迫切需求。另外,重要经济发展战略区域,如京津冀协同发展、长江经济带发展、黄河流域生态保护和高质量发展涉及区域,以及海洋经济开发区等,在产业加速发展的过程中存在环境承载能力不足的紧迫问题,应从区域、流域全域角度确定产业发展的空间布局和生态环境的污染防治措施。

③突出关联性。突出生态环境问题的有效识别,要做到生态环境治理与关联产业开发空间关联、逻辑关联、因果关联。EOD项目总体布局以生态环境治理项目为主线,串联关联产业项目,围绕区域生态环境开展环境治理、生态修复等工程,在环境治理区域沿线打造产业发展带,真正实现区域内整合提升、串珠成带。EOD各子项目的逻辑关系强,生态环境治理与产业发展互融互动。生态环境是产业开发的基础要素,持续改善的生态环境是产业发展的重要保障,通过资源整合互补促进产业链条化发展,可以深度挖掘区域经济发展新的增长点。EOD生态环境治理子项目和关联产业子项目互为因果,良好生态环境是产业发展的基础,可持续产业开发为生态环境治理稳步“造血”,项目收益反哺生态环境治理的建设投入及运维费用。

生态环境问题分类

污染治理类生态环境问题是指生态环境已遭到实质性破坏,生态系统明显受损,相关指标已超出国家标准或者法律规定,如黑臭水体、国考断面水质超标、湖库富营养化、土壤污染、矿山生态破坏等。风险预防类生态环境问题是指具备特殊生态服务功能的区域,通过采取风险防范保护措施,预防可能发生的生态环境恶化事件,如饮用水水源地保护、湿地保护等。潜在改善类生态环境问题是指未来随着新技术的发展和新业态的产生,在沙漠、戈壁、荒漠、盐碱地、海滩、近海海域等生态环境脆弱区,可以突破现有技术改善生态环境的脆弱属性,如生物碳改良荒漠、微生物藻固沙等。

突出生态环境问题的诊断

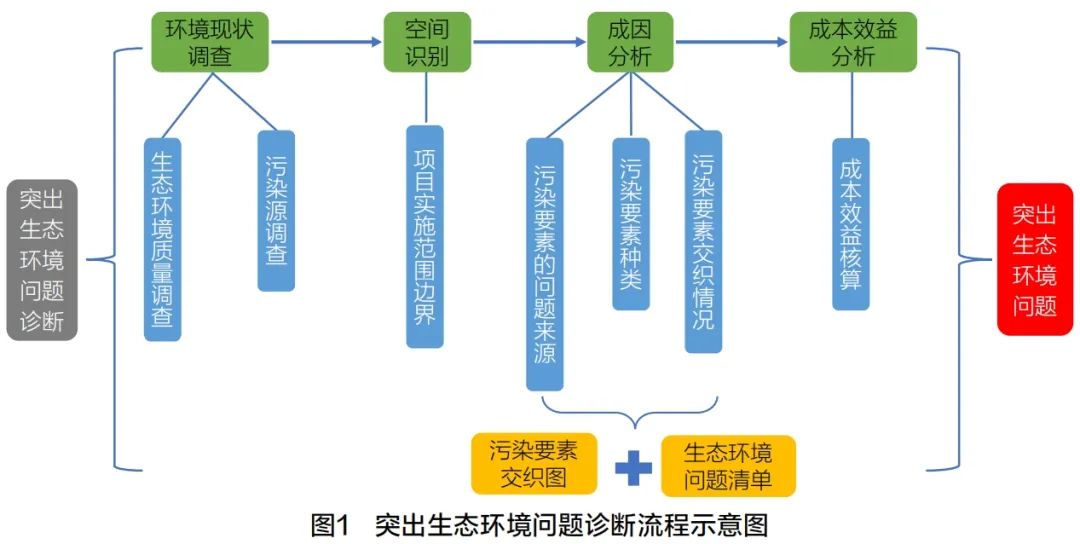

诊断突出生态环境问题,首先要开展环境现状调查,其次开展空间识别确定项目实施范围边界,分析污染要素的问题来源、种类及交织情况,绘制污染要素交织图并罗列生态环境问题清单,进而开展成本效益核算,最终确定突出生态环境问题(见图 1)。

环境现状调查

环境现状调查是EOD项目突出生态环境问题识别的一项基础性工作,主要涉及污染源和生态环境质量等方面的调查,是部署生态环境治理措施是否可行有效的关键。其中,污染源主要包括工业污染源、生活污染源、农业污染源、移动污染源、畜禽污染源等。生态环境质量调查重在获取项目区的环境监测数据,通常采取实地调研、在线数据平台、查阅文献等方法,以及安装在线监测设施监测实时数据和根据需要临时补充监测数据。

空间识别

借助生态保护红线监管平台,导入项目区近三年的遥感影像,根据区域内植被种类、数量、分布现状及其变化数据,从空间上综合比对分析勾勒项目实施区域范围边界,真正做到区位治理,避免无限制扩大项目实施范围,导致生态环境治理成本升高。

成因分析

成因分析涉及污染要素的问题来源、污染要素种类、区域污染要素交织情况等方面。污染要素的问题来源主要分析工业污染、城镇生活污染、农业面源污染、垃圾渗滤液污染、河道水生境受损、河网内源污染及水土流失等;污染要素种类主要包括大气污染、水体污染、土壤污染、噪污染、固体废物污染和辐射污染等;多种污染要素复杂交织导致环境质量特征因子严重超标,需根据污染要素问题来源确定扩散半径和路径,定量分析污染要素种类、浓度以及空间分布,识别出边界内的污染特征因子,罗列生态环境问题清单,绘制区域污染要素交织图。

成本效益分析

根据空间内的生态环境问题清单,对生态环境治理的成本和关联产业预期的经济效益进行分析核算,确保治理成本经济合理,最终找出成本效益比值下的生态环境问题,该问题即为EOD模式下的突出生态环境问题。

生态环境治理工程措施的选择

生态环境治理工程措施的比选原则

生态环境治理工程措施的比选原则包括技术卓越性、成本合理性、措施适用性、设备安全性、设施可维护性等方面。技术卓越性是指采用的技术应具有行业水平,能够有效、低耗能地解决环境污染问题。成本合理性是指在进行环境治理时,需要考虑治理措施的经济成本和社会成本,确保治理措施在实现环境目标的同时不会给社会和经济带来过重的负担。措施适用性是指工程措施的用途要适应实际需要,能够解决当地生态环境建设和生产中的实际问题,不能生搬硬套,需要优化技术组合。设备安全性是指生态环境治理设备在采取必要的技术、行政和管理措施下,可以确保设备安全使用。设施可维护性是指生态环境设施在运行过程中,能够便捷地进行维护、修理和更换,以确保其长期、稳定且有效运行。

生态环境治理工程措施的选择

根据生态环境部近年来试点的EOD项目常见类别给出生态环境治理措施的选择建议。

①流域水生态环境综合治理工程。流域水生态环境综合治理工程建议部署河岸缓冲带建设工程、生态护岸建设工程、人工湿地建设工程等。河岸缓冲带和生态护岸等建设工程,建议设置芦草带、乔灌草带、草地带和种植水生植物,提升水体自净能力。人工湿地建设工程建议搭建植物、微生物、土壤、人工介质共同参与的生态系统,降低污染物浓度。

②湖库水生态环境保护修复工程。湖库水生态环境保护修复工程建议部署水质改善工程、水生态恢复工程、污染物拦截工程、生物多样性保护工程等。水质改善工程旨在治理黑臭水体、控制面源污染、提高化肥农药利用率,从而减少污染物排放量。水生态恢复工程建议实施水土保持措施,提升水生态系统的稳定性和可持续性。污染物拦截工程建议拦截尾矿库、污水处理设施等的出水污染物直接进入湖库。

③饮用水水源地保护工程。饮用水水源地保护工程建议部署水源地迁移工程、排污口和污染源的迁移和治理工程、工业用水和饮用水的分流工程等。水源地迁移工程应着重考虑水源地选址的合理性。工业用水和饮用水的分流工程建议对工业用水和饮用水分开铺设管道。

④农村环境综合整治工程。农村环境综合整治工程建议部署垃圾治理工程、污水治理工程等。建议结合乡镇(街道)特点,选择适配性强的破碎机、压实机、垃圾焚烧炉、垃圾填埋场。人口密度高的村庄建议选择一体化生活污水处理设施,人口分布分散的村庄建议选择小型人工湿地、无(微)动力处理设施、氧化塘等设施。

⑤历史留存土壤污染修复工程。历史留存土壤污染修复工程建议部署生态恢复工程、污染治理工程、损伤修复工程等。生态恢复工程建议培植植被、微生物恢复土壤生态系统的平衡。污染治理工程旨在降低土壤中污染物的浓度和数量使土壤恢复到原始状态。损伤修复工程致力于修复因人类活动或其他原因造成的土壤损伤。