生态恢复必须着力提高水体透明度

2025-09-24 来自: 安徽雷克环境科技有限公司 浏览次数:164

“当前城镇水环境治理的主要任务是恢复水生态,而生态恢复首先必须修复水体生境,着力去除悬浮物、提高水体透明度!”在9月23日召开的中国水协城镇水环境专业委员会2025年会上,安徽雷克环境董事长吴敬东针对当前河流、湖泊治理存在的认知误区和工作乱象,深刻剖析底泥洗脱与清淤、疏浚等不同工法的生态效应,明确提出生境修复必须牢固树立科学“清污”而不是盲目“清淤”的指导思想,把工作出发点和着力点放在实施“清水”工程上。

“雷克环境16年的生态实践告诉我们,水生态恢复必须严格遵循三法则:一是坚决纠正关于“清污”和“清淤”的错误认识,着力去除悬浮物、提高透明度;二是严格把握透深比,以降低光照补偿点为目标统筹工程措施;三是正确处理人工修复与自然恢复的关系,探索和提供基于自然的解决方案。”吴敬东董事长明确指出,“万物生长靠太阳!光照补偿点是沉水植物繁殖体在光合作用过程中制造有机物与呼吸消耗有机物达到平衡状态的光照强度。只有当光照强度高于光照补偿点,沉水植物才能通过光合作用同化无机环境,源源不断地将二氧化碳、水和其他营养元素合成蛋白质和生命体,产生有机物、积累干物质;只有促使沉水植物的自然生长,重启水生态系统自组织功能,才能实现以太阳能为驱动力的生态完整性恢复,才能期待河湖生态发生根本跳转!”

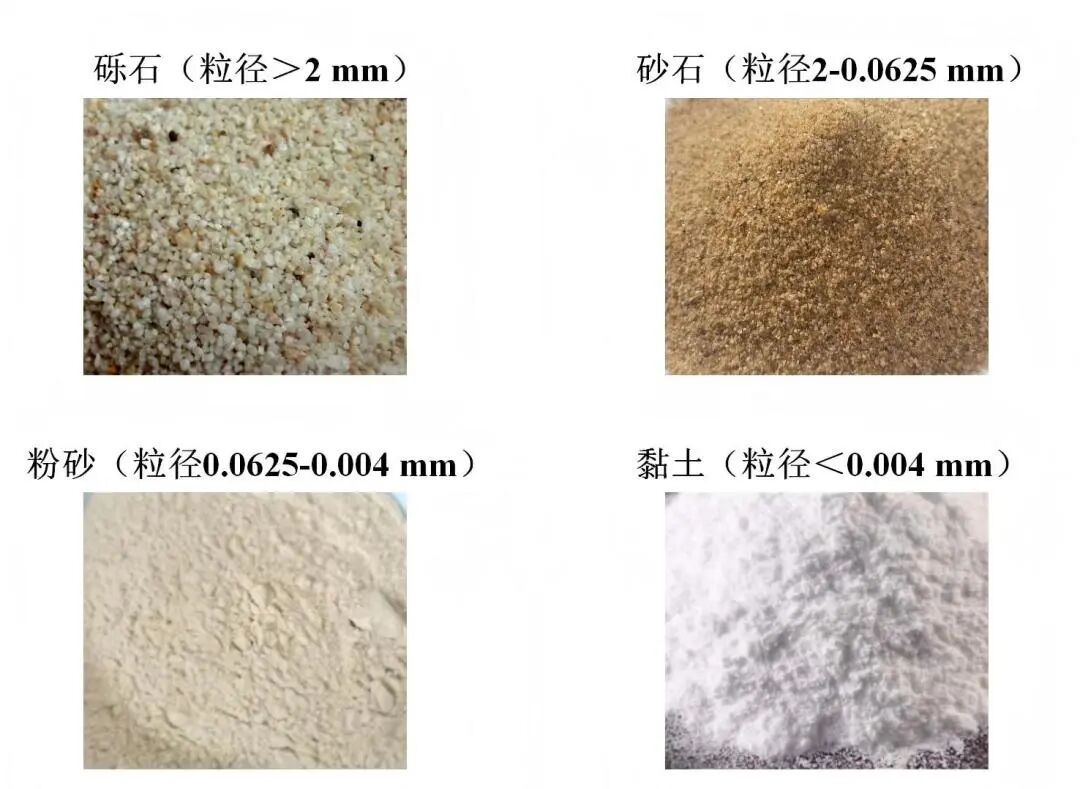

底泥沉积物物理特征

根据国际通用的粒径分类标准,河湖沉积物分为砾石、砂石、粉砂、黏土四大类。其中粒径大于62.5微米砾石、砂石等,属水体推移组分;而粒径小于62.5微米的粉砂、黏土属于悬浮组分。悬浮组分主要由有机质、颗粒态营养盐和无机微粒构成,在水流、风浪、鱼类扰动及厌氧状态下极易悬浮上泛,严重影响水体透明度。清淤、疏浚不仅难以清除水体悬浮物,而且降低湖床高程,导致水体“透深比”缩小,光照强度减弱,实质上是破坏了水体生境,增加了生态恢复的难度。而且河湖底泥有机质通常仅占5%~10%,清淤、疏浚移除的污泥90%以上都是无机泥沙。更重要的是,清淤、疏浚把沉积物中的“种子库”、底栖动物及底栖微生物一并移除,严重破坏了河湖沉积层的自然生态,使河湖生态自然修复失去根基。因此,应当明确界定水利清淤、港航疏浚、生境修复的目标诉求、边界条件和应用场景,牢固树立人工恢复和生态系统自然修复相结合的“清水”理念。

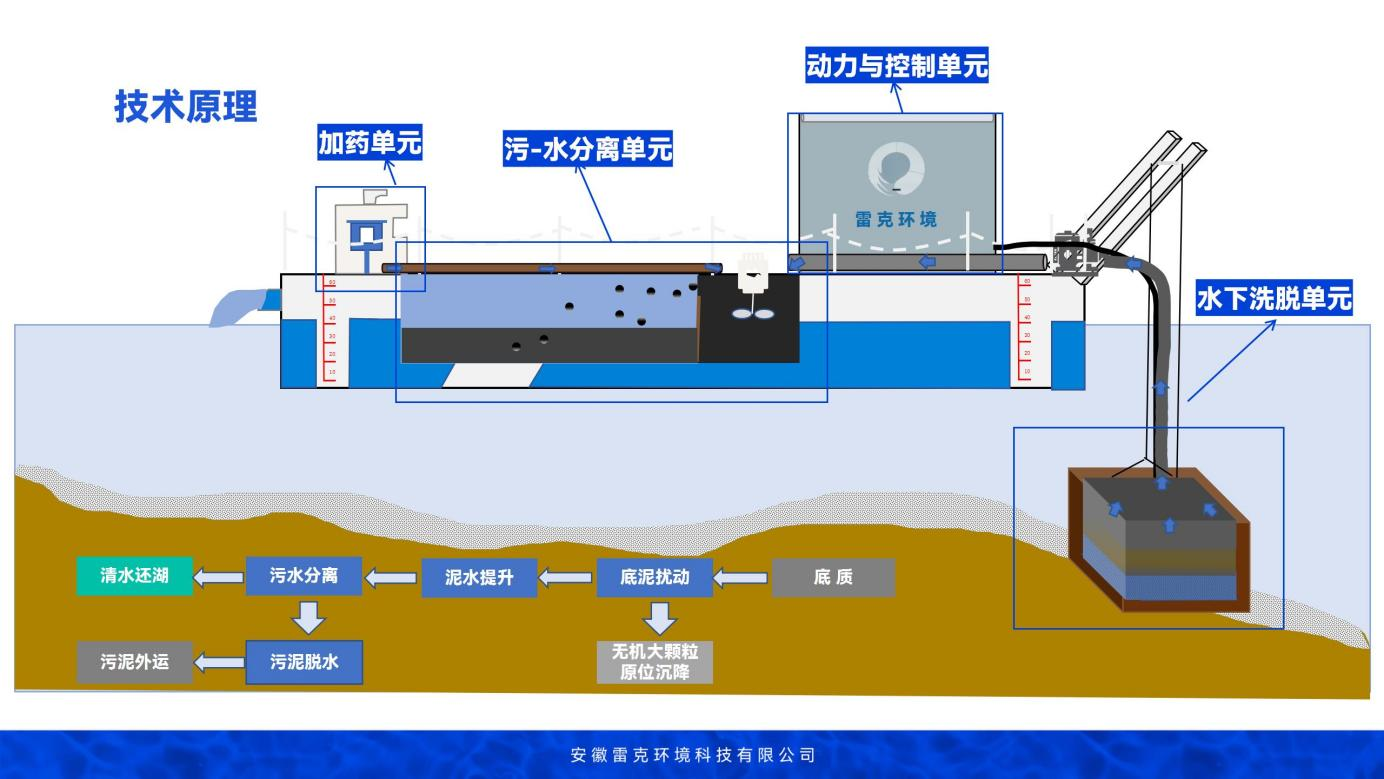

底泥洗脱技术原理

中科院合肥物质科学研究院余增亮、冯慧云团队多年致力于河湖生境研究,针对水体内源污染结构和释放特点提出“底泥洗脱”的创新思想,研发具有原创知识产权的专利技术,由雷克环境投资进行产业化,研制系列装备开展工程应用,其基本原理是“二次分离”。首先通过物理扰动使沉积物中有机/无机复合体实现颗粒分离,再进行絮凝沉淀实现固液分离,有效去除悬浮物、提高透明度,着力构建以大颗粒无机泥沙为主要组分的底泥覆盖层,形成清晰、稳定的泥水界面,为沉水植物自然萌发和健康生长创造适宜的光照强度和基质条件。中国工程院王浩院士形象地喻为“给污染的河流洗洗澡”。目前,该技术已在全国14个省(直辖市)开展工程化应用,其中北京凉水河生态治理项目荣获水利部2020年度“大禹科技奖”。

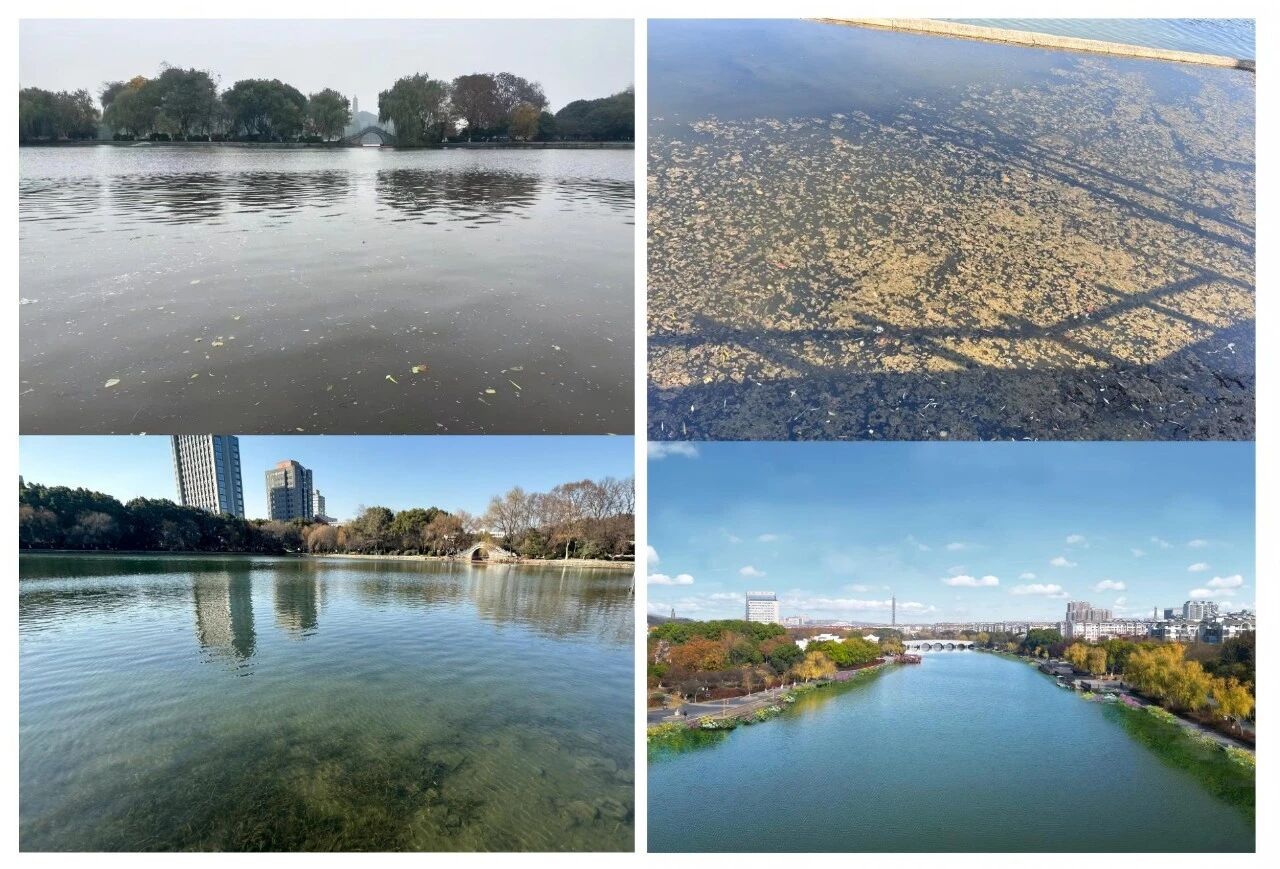

北京凉水河治理前后

“此次年会选择在池州召开,是因为底泥洗脱技术工程化应用起步于池州、走向全国。衷心感谢池州市委市政府和有关部门领导敢为人先提供应用场景,催生了这项创新技术。”著名水环境专家、中国水协城镇水环境专委执行主任郑兴灿介绍,“经过16年的实践探索,底泥洗脱技术日趋成熟。雷克环境已经牵头编制了多项团体标准,其中中国环境科学学会立项编制的《浅水型河湖底泥洗脱生境改善技术规程》首次提出水体生境的系统理念,初步阐述了水体生境的主要指标及阈值,在我国水环境发展史上具有开创性意义。这些《标准》的编制和发布,将助推该项技术的全面推广,为全面复苏河湖、建设美丽中国发挥更大作用。”

池州百荷公园和清溪河治理前后(左为百荷公园,右为清溪河)

会议期间,与会代表和专家实地考察池州百荷公园和清溪河治理现场,见证底泥洗脱后沉水植物自然萌发、水体清澈的生态美景,称赞“底泥洗脱技术成功实现水体内源污染的科学治理、有效治理,为河湖生态恢复提供了基于自然的解决方案”。

原文链接:https://mp.weixin.qq.com/s/qReNXJ-bXab_lATv7VOkkQ